[تنشر هذه المادة ضمن ملف خاص حول التناول السردي للحرب والعنف في سوريا. للإطلاع على جميع مواد الملف اضغط/ي هنا]

الروائي السوري وسيم الشرقي

معياري الشخصي في الحكم على الكتابة الروائية في سورية اليوم، هو أشبه بميزان صغير وحميمي، أزين به كلّ ما أصادفه من مجمل المنتجات الثقافية السورية، وهو ميزان حسّاس بالدرجة الاولى للبنية الأخلاقية العميقة لهذه الأعمال الروائية أو غيرها. ما مدى انحيازها لمأساة الناس الأقل حظًّا؟ وما هو السياق الذي تنتج فيه؟ وأسئلة أخرى أحاول أن أكتبها، كمن يفكّر بصوت مرتفع في محاولة لفهم ماهيّة هذه الأسئلة، وسبب وجودها.

بالتأكيد لا يكفي المعيار الأخلاقي للحكم على جودة ما يكتب من روايات سورية اليوم، فقد تنحاز رواية ما للفاشية، وتنجز منجزًا متينًا كصنعة أدبية، لكنّها تبقى ساقطة أخلاقيًا.

وميزاني الذاتي هذا ينسحب على ما يكتب عن سورية اليوم، من كتّاب سوريين سواءً أكانوا جدد أو مكرّسين، وفق ما يبدو سباقًا (بالمعنى الجيد للكلمة) لتوثيق اللحظة السورية الراهنة وماضيها، وحتى مستقبلها. ضمن هذا السباق، نطالع اليوم الكثير من الروايات التي تبتذل معاناة السوريين تحت رحمة النظام وحلفائه، لتنجز أعمالًا متسرّعة تحاكي سنوات الانتفاضة السورية التي لم تنتهي، كنوع من التوثيق، أو التفريغ، أو حتّى التجارة في بعض الحالات، والتي يكتب أصحابها أعمالهم كي تترجم للغات أجنبية، وتنال جوائز مرتبطة بحريّة التعبير، دون وضع القارئ السوري، أو العربي في مرتبة الاهتمام الأولى.

لا ينفي كلامي السابق إيماني بضرورة الكتابة الكثيفة أو المقلّة، المتسرّعة أو المتأنية، لما يحدث في سوريا اليوم، مع حصر معياري الأخلاقي في خانة الحساسية الشخصية. فلا مفرّ من الكتابة عمّا يحدث في سوريا منذ آذار/ مارس 2011، وعمّا تغيّر في منطقتنا بأسرها إلى غير رجعة.

إن كان خيار بعض الكتّاب ألاّ يكتبوا عما يجري في سورية اليوم، فستنتهي صلاحية هذا الخيار في المستقبل القريب، وربّما إلى أجل غير مسمّى. الثورة السوريّة، والحرب الحالية التي تقتل السوريين الأقل حظًا، وتعظّم الشعور بالذنب عند الناجين منهم، هي المكوّن المادي والنفسي الرئيس في حياتنا كسورييّن في السنوات الطويلة التالية، وبالتالي خميرتنا الوحيدة للكتابة والتعبير.

أما الصعوبة في سرد الحاضر فتقع على المستوى التقني لسرد المأساة السورية، فمن البديهي أن الروائي يجب أن يكون محيطًا بشكل كبير بالفترة التي يكتب عنها، ولو استخدم جزءًا يسيرًا فقط من هذه المادة ليشكّل عالمه الروائي، إلا أنه يجب أن يكون محيطًا بما يجري ليشيد عمارة أدبية تقف شاهدة على حجم الجرح الذي حدث، لكنّ المشكلة في جرحنا السوري أنه مازال مفتوحًا على وسعه.

المعتقلون مازالوا في السجون، ولم يخرج الجميع ليرووا قصصهم، السماء مازالت تمطر صواريخ فراغيّة وعنقودية وبراميل ومتفجّرة تخنق في كلّ لحظة عشرات الآمال بالنجاة والخلاص. فكيف نكتب بضمير مستريح عن كلّ هذا، دون أن ينتهي؟

الإجابة على سؤال جدوى الكتابة الروائية اليوم، حالها كحال كل الإجابة على كل الأسئلة السورية الأخرى. تغرق في الصعوبة والأهمية في اللحظة ذاتها. هل نسافر أم نبقى؟ نفاوض أم نصمد؟ نسامح أم نحقد؟ كلّها أسئلة تطرق جدران رؤوسنا في كلّ يوم، في محاولة لانتزاع أجوبة ترسم مسار حياتنا على هامش الجرح، أو في داخله.

***

في السنوات القليلة الماضية انتشر في الكتابة الروائية المصرية الشابة نمط الرواية "البوست أبوكالبتية" أو ما بعد الكارثية، والتي تصوّر مصر في المستقبل بعد تعرَضها لكوارث كبرى طبيعية أو بشريّة. وكأنّ كتاب جيل ثورة يناير التي سرقها العسكر في مصر، لا يرى في المستقبل سوى صورة أشدّ سوادً من الحاضر المعاش، ويهرب إلى هذا المستقبل الأسود كرسالة مزدوجة باتجاه الحاضر والماضي.

أمّا في سورية اليوم فالوضع ربّما مختلف. أحلامي بالمستقبل تتلخّص في إيقاف هذا الحاضر الأسود للبناء على ما يتمخض عنه من نتائج، وكأنّي أخزّن طاقة وحزنًا للأيام القادمة.

في حال طلب منّي أن أتخيّل الرواية السورية في السنوات العشر القادمة فسأتخيّلها مغايرة للرواية المصريّة سابقة الذكر، ربّما سيوصّف الروائيين الجروح في محاولة لإغلاقها، ونسيانها، ولا أتخيّل أنهم سيكتبون عن جروح أخرى أوسع منها تتمزق أنسجتها في المستقبل.

المأساة السورية لا مثيل لها في التاريخ البشري الحديث، لذلك يجثم على عاتق الروائيين السوريين جبال من المهام المُرهقة، والمُرهفة. جبال من آلام جماعيّة، وفرديّة، وقصص تستحقّ السرد كوثيقة عن النبل الذي قد يسمو إليه السلوك البشري، أو عن الحضيض الذي قد ينحدر إليه.

*************

وسيم الشرقي في سطور:

ولد الروائي السوري الشاب وسيم الشرقي في مدينة طرابلس الليبية عام 1989، وعاش سنواته الأولى هناك، ثم انتقل للعيش في سوريا التي يحمل جنسيتها على الرغم من أنّ أصوله جزائرية.

تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق. وله عدد من المقالات النقدية ونص مسرحي بعنوان "طرق فرعية للنجاة"، وقد قام في بداية العام 2014 بإخراج عمل مسرحي حمل عنوان "على الطريق".

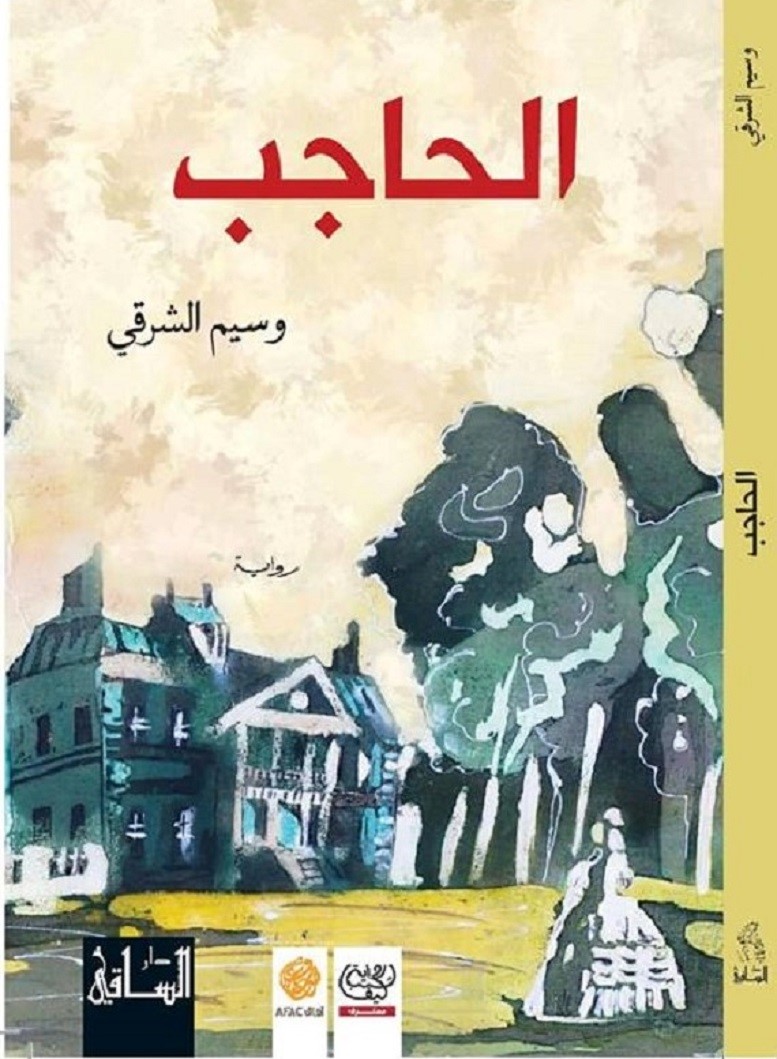

أنجز روايته الأولى الموسومة بـ"الحاجب" ضمن (محترف الروائية اللبنانية نجوى بركات) في دورته الثالثة، بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون "آفاق"، وصدرت عن "دار الساقي" اللبيروتية عام 2015.

يروي وسيم الشرقي في باكورة أعماله الروائية، فصولًا من سيرة عائلته ذات الأصول الجزائرية التي اختارت سوريا مقرًا لإقامتها، راصدًا مشاهد مسكوت عنها من حاضر البلاد. وقد اختار السارد مدينة دمشق مسرحًا لأحداث نصه، لكنه ابتعد بالزمن سبعين عامًا، وتحديدًا عند دخول الجيش الفرنسي إلى دمشق.

تدور أحداث الرواية حول شاب جزائري (الطيب)، الذي قدم مع جيش الشرق الفرنسي في أربعينات القرن الماضي، وكيف اندمج في تلك المدينة التي حوّلت "الخفة في داخله إلى شعور غامر بالإرتياح، تعزّز مع طلوع الضوء الذي بدأ يرسم معالم المكان من حوله".

في الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن آليات اندماج اللاجئين السوريين في المجتمعات الأوروبية المضيفة، يسرد "الشرقي" اندماج الجندي الجزائري في المجتمع السوري، والشامي منه بشكل خاص، فالشاب الجزائري الذي أتى به الفرنسي إلى المدينة، أصبح بعد أعوام واحدًا من أهلها، تزوّج من سمية الفتاة التي رآها مصادفة في إحدى البيوت الدمشقية، وأسس معها عائلة دمشقية، وشهد على نصف قرن من تاريخ دمشق، كان في معظمه (حاجبًا) بوزارة الدفاع.

ويعتمد الروائي الشاب في سرده على ثلاث فترات زمنية، الأولى: من 1940 إلى 1958 وهي فترة قدوم الطيب إلى دمشق مع الجيش الفرنسي، والثانية من 1984 إلى 1995 ويرصد فيها تفاصيل حياة أبناء وبنات الطيب وسمية في دمشق، والثالثة هي سنة 2014 التي يُصاب فيها الطيب بأزمة قلبية. ناهيًا روايته، بالزمن ذاته الذي بدأها به، عام 2014.

وعن انعكاس الحال السياسية على كتاباته، يقول "الشرقي" إن "الواقع السوري والعربي الذي نعيشه اليوم غيّر كلّ طرق تفكيري قبل العالم 2011، بل من الممكن أن أقول إن وعيي الحالي قد تبلور خلال هذه السنوات الأخيرة، وقد حاولت التعبير عن هذا الواقع بشكل جزئي من خلال نصي المسرحي "طرق فرعية للنجاة" والذي أتمنى أن يرى قريبًا طريقه إلى النشر". مؤكدًا أنه لم يضع لنفسه أي خطوط حمراء بخصوص التفاصيل التي أراد معالجتها في نصوصه.